昨今の自動運転技術の発展により、「ロボットタクシー(以下、ロボタク)」の社会実装が現実味を帯びてきた。日本でも2023年4月の道路交通法改正により、特定条件の下「レベル4」での公道走行が許可され、一部地域での実証実験が進んでいる。

社会実装に重要となるのは、自動運転技術だけでなくその“受け皿”となる都市空間のデザイン──つまり「モビリティハブ」の構築だ。ひと・まち・モビリティをつなぐコンサルティングとシステム開発を行っているAMANEは、ロボタクを活用したモビリティハブ構想の検討を進めている。本記事では、ユーザー体験を向上させるスペース管理プラットフォームの実現を目指し、2024年度に京都や茨城などで行った実証実験について紹介する。

これは経済産業省の2023年度補正予算「モビリティDX促進のための無人自動運転開発・実証支援補助金」の採択を受けての取り組み。AMANEは同補助金の応募で、ロボタクサービスを日本全国に展開するための車両開発と都内の複数地域でサービス実証を行う「自動運転移動サービス用車両開発事業」を、自動運転システムの開発を手掛ける株式会社ティアフォーと共同提案した。

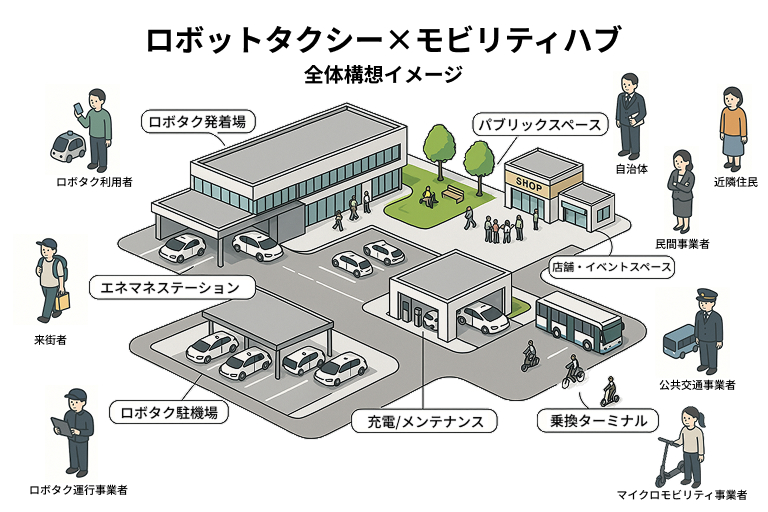

AMANEが構想するのは、モビリティハブの基本思想である「公共交通との乗り換えや、パブリックスペース、店舗・イベントスペースとモビリティの融合」に加えて、ロボタクの発着場や駐機場などを備えるロボタクならではのモビリティハブだ。その構想をもとにスペース管理プラットフォームを軸にロボタクの安全な発着とユーザーのサービス利用を支援するシステムを構築した。

今回の実証では大都市エリアの若年層やビジネスマンの利用を想定。2030年付近のロボタクと有人タクシーの混在社会にて発生する交通渋滞や乗降スペース不足といった課題に対し、スペース管理機能としてのモビリティハブが有効かの検証を行った。

また、無人の自動運転車だから生まれる、待ち合わせの難しさや乗車中のユーザーの不安を解消することを目的に、生成AIを活用した対話型UIの検証も行った。車内が無人のロボタクだからこそ生まれる価値の検証も合わせて行っている。

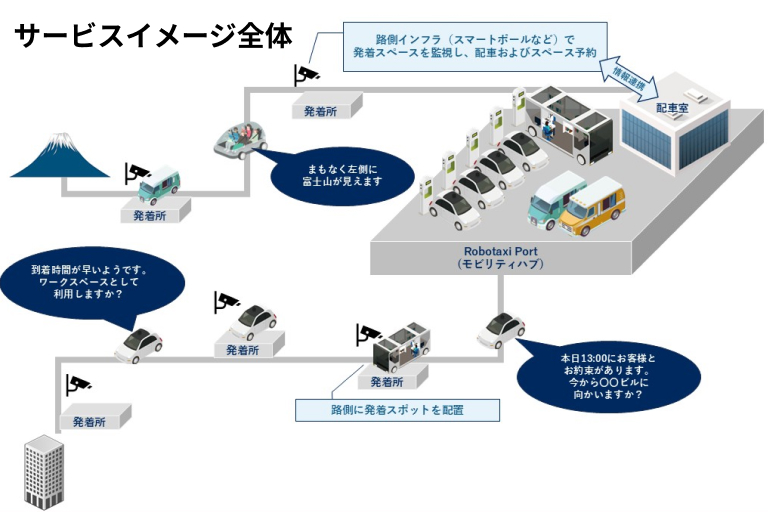

サービスイメージ

サービスイメージ

スペース管理機能としてのモビリティハブについて

将来ロボタクが普及した社会では、複数台のロボタクが同時に走行することによる交通渋滞や、乗降スペースの不足が深刻な課題になると予測される。AMANEはこれらの課題に対し、モビリティハブが持つ「スペース管理機能」が有効であると考え、複数回の実証を行った。

ロボタク車両に搭載されたカメラやセンサーだけでは、障害物や混雑を直前にしか検知できない。そのため、急な回避行動が必要となり、乗り心地や安全性の低下につながる。そこで、発着場所に定点カメラとAIによる物体検知システムを設置し、事前にスペースの状況を把握することで、より効果的に問題に対処できるという仮説検証である。

物体検知システム画面

技術検証では、専用スペースに進入する人や車両を高精度でリアルタイムに検知できることを確認した。この仕組みを応用した京都での実証実験では、AIエージェントが降車予定地の混雑を検知し、ユーザーに代替の降車場所を提案。これにより、安全を確保しつつ混雑を回避できることが実証された。

生成AIを活用した対話型UI

無人運転ではドライバーが不在のため、ユーザーは道中の状況や操作について不安を感じやすい。この「コミュニケーションの不在」という課題を解決する鍵が、生成AIを活用した対話型UIである。この検証のポイントは、UIがどれだけユーザーの不安を解消できるかという点にある。

最初の京都実証ではテキストベースのUIを導入したが、被験者からは「案内を見逃してしまい、降車のタイミングが分からず不安になった」という声や、「音声で読み上げてほしい」といったフィードバックがあった。この結果は、無人環境においても確実な情報伝達がユーザーの安心感に直結することを示している。

この課題を受け、茨城県大甕での実証では合成音声による対話UIを全面的に採用した。この改善はユーザーの不安解消に大きな効果をもたらし、被験者からは「音声で教えてくれるから、画面を注視せず外の景色を見ていても気づくことができた」という安心感を示す声が多数挙がった。

さらに「人間相手よりもわがままを言いやすい」といった意見もあり、AIとの対話が心理的な快適さも生むことが確認された。これらユーザーの声から、音声UIが不安解消に極めて有効であることが実証された。

車内に設置されたタブレットに映し出される対話UI

ロボタク(無人)だからこそ生まれる価値の検証

本実証では、ロボタクが単なる移動手段に留まらず、無人だからこそ生まれる「プライベート空間」という新たな価値提供につながるものであるかについての検証も行った。

最初の京都実証では、京都先端科学大学走行テストコース走行中、車内での会議やカラオケ利用を体験するシナリオが用意された。この時点で被験者からは「(カラオケが楽しくて)降りたくなかった」というポジティブな声が挙がり、移動がエンターテイメントになりうる可能性が示された。

この可能性をさらに探るべく、茨城県大甕で実証を行った。ここでは音声UIの導入により、よりパーソナルな体験が追求された。被験者からは「車内温度の調整など、人間相手よりも気兼ねなく要望を伝えやすい」という、AIならではの心理的快適性を示す声が挙がった。また、「BGMや案内アシスタントのキャラクター選択機能があればもっと面白い」といった、移動空間を自分好みにカスタマイズしたいという期待も確認された。

これらの結果は、ロボタクが「移動する個室」として、ユーザーのニーズに応じた多様な価値を提供できる可能性を明確に示している。

今後の展望

ロボットタクシーが解消を目指す根本課題は「ドライバー不足」だが、導入にはまだ乗り越えなければいけない課題も多くある。

ドライバー不足の他の課題としては、ロボタク用の駐車場が増えて人が利用できるスペースが減ると本末転倒。空いている土地空間の活用によって新たな価値提供を行うモビリティハブは有用であるという実証結果を得ることができた。空き地を利用してor既存のアセットを使ってモビリティハブを構築するので、一次利用というより様々なステークホルダーへの新たな価値提供+地域住民と協力した場所作りが重要だろう。

今後ロボタクがますます注目されていく中、スムーズな社会実装を行うには車だけではなく場所にも目を向ける必要があるだろう。

ロボットタクシーは、ドライバー不足という社会課題に対する解であるが、その導入は「都市空間といかに調和するか」という新たな問いを生む。今回の実証で得られた最大の成果は、その問いに対し「モビリティハブ」という具体的なソリューションの有効性を示したことにある。

空き地や既存アセットを転用するモビリティハブは、単に乗降の利便性を高めるだけでなく、多様なステークホルダーへの価値提供と地域共創を促す「価値創出のプラットフォーム」となり得る。この実現こそが、ロボットタクシーを社会に円滑に実装する鍵である。

真の社会実装は、車両というハードウェアと、それを受け入れるインフラというソフトウェアの両輪で進められてこそ達成される。AMANEはこれからも、人とまち、モビリティをつなぐハブの構想を深化させ、テクノロジーがもたらす利便性を、社会全体の豊かさへと昇華させていく。